Pian Camuno - La passione per i funghi coinvolge migliaia di camuni e bresciani fondamentale è la loro conoscenza. Dario Dogali, nato a Pian Camuno (Brescia) 71 anni fa e da decenni risiede a Lodetto di Rovato (Brescia), è tra i massimi esperti di funghi in Valle Camonica, Franciacorta e provincia di Brescia e Lombardia. E' socio del circolo micologico "G. Carini" di Brescia, con cui partecipa attivamente, organizzando mostre micologiche. Ha scritto quattro libri dedicati ai funghi, tre sui funghi della Franciacorta, in collaborazione con la figlia Alessandra e della fedele compagna Anita, meticcia nera, incrocio tra una dalmata e un bracco, che ha addestrato ancor piccola alla ricerca dei funghi ipogei (i tartufi - in senso lato).

I FUNGHI DELLA MIA VALLE, LA VALLE CAMONICA, racconto di Dario Dogali

Marzo 2022, è mattino…inizia a farsi chiaro e la sveglia segna le 6,27.

Dalla finestra del mio “piccolo studio” guardo su verso la mia Valle…a fatica la vedo in lontananza, ma scorgo le ombre scure delle montagne, sopra di esse la fascia bianco-rosata dell’alba e salendo più su con lo sguardo l’azzurro opaco del cielo sgombro da nuvole…dovrei essere contento ma in verità non lo sono perché speravo di vedere qualche nuvola come auspicio della tanto desiderata pioggia. Quand’ero bambino in questo periodo dell’anno spiazzi di neve ricoprivano ancora i prati del mio paese, Pian Camuno e salendo ancora più su verso Solato e Vissone la sua presenza era ancora abbondante e copriva con il suo manto i boschi. Ricordo che la prima cosa che facevo quando uscivo da casa era guardare il cielo e questa abitudine mi viene ancora spontanea, guardo il cielo per vedere se la giornata sarà con sole o piovosa, adesso invece si tende a guardare le APP delle previsioni meteo che in fondo, non lo nego, sono anch’esse utili perché spesso “c’azzeccano”…e allora provo a guardare… se tutto va come previsto qui a Rovato solo ieri si è visto il cielo nuvoloso con qualche pioggia e con qualche fiocco di neve (sic) in quota. La pioggia che scende piano piano e inzuppa e disseta la terra e che, per noi “fungaioli”, ci fa sperare in una stagione buona di funghi...già…di funghi, ed è proprio di questi che vi parlerò in questa rubrica che ho il piacere di curare in collaborazione con la redazione della Gazzetta delle Valli e che avrà cadenza mensile e per i prossimi 12 mesi (fino a febbraio 2023) dove verranno trattate una quarantina di specie fungine reperibili nel mese proposto (molte commestibili e tra queste talune sicuramente da voi già conosciute e raccolte) con consigli, informazioni e curiosità per fare ricerche sicure e per proteggersi da potenziali rischi di intossicazioni o peggio ancora da gravi avvelenamenti.

MISTO DI FUNGHI EDULI - Conoscere per apprezzare questi meravigliosi doni che nostra madre Terra ci offre. Per i cercatori di funghi per motivi di studio ma anche per quelli che li ricercano a scopo gastronomico questo di fine inverno inizio primavera è il tempo di rimettersi gli stivali o gli scarponi per risalire su verso la media-alta montagna o addentrarsi lungo le sponde golenali del fiume Oglio alla ricerca dei primi funghi dell’anno; tra questi l’Hygrophorus marzuolus, lo Strobilurus esculentus, la Morchella semilibera e il Panus tigrinus.

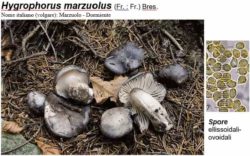

Hygrophorus marzuolus - Conosciuto con il nome italiano (volgare) di “Marzuolo” o “Dormiente” (in riferimento al mese di marzo quando inizia la sua comparsa) non è tra i più facili a ritrovare a causa della crescita spesso quasi totalmente interrata e, se non si conoscono le famose “macchie”, bisogna inoltrarsi nel bosco con cautela e pazienza, affinando ancor di più l’attenzione ai piccoli “segnali” che possono essere presenti sul terreno perché spesso è ricoperto da aghi o foglie secche e ci vuole un occhio allenato (da veri “fonser”) per notare un’anomala gibbosità o notare frammenti di funghi lasciati dagli animali del bosco che se ne cibano per capire di essere di fronte ad una possibile fungaia. Questo fungo ha inoltre un importante carattere intrinseco, il mimetismo del cappello, del tutto simile alle pietre basaltiche del bosco e non è infrequente abbassarsi con gioia convinti di raccogliere un bel Marzuolo e ritrovarsi tra le mani, tra lo stupore e il dispiaciuto, un bel sasso camuno. L’habitat di crescita preferenziale di questo prelibato fungo sono i boschi di conifere con Abete bianco, Abete rosso e Pino ma spesso lo si ritrova nei boschi misti con presenza di querce, castagni ma specialmente faggi e già dalla fine dell'inverno (non di rado a fine febbraio) quando inizia lo scioglimento della neve, ciò indica che la crescita dei primordi era già in atto sotto la neve e talora prosegue fino ai primi di maggio. È specie non abbondante ma quasi sempre presente negli abituali luoghi di crescita.

A giudizio di chi lo consuma è un buon commestibile e lo si utilizza specialmente per la preparazione di primi piatti nei quali la fragranza e la compattezza della carne ne viene esaltata.

Hygrophorus marzuolus (Fr. : Fr.) Bres. Nome italiano (volgare): Marzuolo - Dormiente

Spore ellissoidali-ovoidali

Scheda descrittiva - Cappello: 40-100 mm di diametro, sodo, carnoso, inizialmente emisferico, poi appianato e alla fine anche debolmente depresso e sovente irregolare e gibboso ciò a causa della crescita di in più esemplari uniti e appressati gli uni agli altri; cuticola liscia, asciutta con tempo secco, vischiosetta con tempo umido, non igrofana, di colore grigio e fino al plumbeo-nerastro, spesso con chiazze più chiare, biancastre; margine lungamente involuto poi un poco più disteso con la maturità, sovente ondulato.

Lamelle: mediamente fitte nei giovani poi più spaziate, ventricose, da attenuate a leggermente decorrenti sul gambo, biancastre poi grigiastre, intercalate da alcune lamellule.

Gambo: 50-80 x 10-30 mm, carnoso, pieno, cilindrico, spesso ricurvo e irregolare, bianco, pruinoso verso l'apice, con striature e fibrille grigiastre altrove.

Carne: spessa ma tenera, igrofana, bianca, con sfumature grigiastre sotto la cuticola e verso il margine del cappello, odore e sapore deboli, gradevoli.

Nella ricerca del Marzuolo molto spesso ci può imbattere in numerosi piccoli funghetti crescenti in prossimità di strobili di Abete rosso; con molta probabilità si tratta di Strobilurus esculentus. Se già lo conoscete sapete che bisogna “armarsi” di una buona dose di pazienza per raccoglierne a sufficienza per un buon pasto, ma tale pazienza verrà poi ricompensata dalla gradevolezza di tale fungo. È considerato un buon commestibile (si usufruisce del solo cappello mentre si scarta il gambo perché fibrosetto); la crescita presso strobili, l’odore e il sapore gradevoli, fungini, sono elementi utili per la sua corretta identificazione. Non di rado ci si potrebbe imbattere in un suo sosia, lo Strobilurus tenacellus, specie pressoché identica ma dal sapore che da inizialmente gradevole diviene presto amarognolo; è comunque considerato anch’esso commestibile anche se meno pregiato; cresce nello stesso periodo in gruppi di più esemplari, ma su strobili di Pino.

Strobilurus esculentus (Wulfen. : Fr.) Singer

Spore ellissoidali (o a semi di mela)

Scheda descrittiva - Cappello: 15-30 mm di diametro, carnosetto, inizialmente emisferico-convesso poi più o meno appianato con la maturità, raramente depresso e, a volte, leggermente umbonato; cuticola opaca, liscia, glabra, da bruno-rossastra a bruno-ocracea; margine ricurvo.

Lamelle: fitte, larghe, da adnate a quasi libere, intercalate da lamellule di varia lunghezza, da bianche a crema-biancastre.

Gambo: 30-50 (80) mm x 1,5-2,5 mm, cilindrico, elastico, un poco flessuoso, da liscio a leggermente pruinoso, sericeo, opaco, fibrilloso, bruno-ocraceo arancione, più chiaro e un poco allargato verso l’apice, spesso ricurvo verso la base che sovente è radicante e con presenza di feltro miceliare biancastro.

Carne: sottile, tenace, bianca, con odore debole, gradevole, fungino e sapore dolce, anch’esso fungino.

Dalla montagna torniamo verso quote più basse iniziando la ricerca delle spugnole. I luoghi preferenziali di crescita sono le zone umide lungo i fossi o le rive boschive del fiume Oglio.

Con questi nomi sono intesi i funghi del genere Morchella (in senso lato); funghi “simbionti e saprotrofi”, assommano sia la capacità di instaurare un’unione (simbiosi) con determinate specie arboree quali frassini, olmi, alberi da frutto (meli, peri, ciliegi), ma anche vitigni e conifere (abeti e pini) ma sovente senza nessun evidente legame con specie arboree e di crescere presso corsi d’acqua in terreni sia sabbiosi che ricchi di sostanze organiche e detriti in decomposizione, ciò conferma che alcune specie hanno sicuramente una componente di saprotrofismo più importante di altre. Sono quasi esclusivamente primaverili, da febbraio nelle zone di pianura e collinari e fino a giugno nelle abetaie di montagna e se l’habitat non subisce alterazione o danneggiamenti sono fedeli al luogo di crescita. Di struttura media, sono di consistenza ceracea, abbastanza fragili, caratterizzate da un cappello, detto mitra, di colore variabile da specie a specie, dall’ocra al brunastro ma anche grigio-nerastro; la forma varia da tondeggiante a fusiforme e fino a conica-campanulata, tipicamente costolata-alveolata; il cappello è sostenuto da un gambo crema-biancastro, di consistenza più rigida, cilindraceo, internamente cavo, sovente ingrossato verso la base e percorso da rugosità più o meno marcate specialmente nei soggetti giovani. Il modo con il quale s’inserisce il cappello (la mitra) al gambo è un carattere utile per la differenziazione da specie a specie e, in particolare, per distinguere il genere Morchella dal genere Verpa. La carne è più o meno tenace, elastica ma fragile, ceracea, di colore bianco crema, con odore spermatico e sapore dolce. Tutte le “spugnole” sono funghi di buona commestibilità e ricercate come primizie. La commestibilità va intesa allo stato di fungo cotto, poiché se consumate crude o mal cotte possono provocare disturbi. Si prestano per la preparazione di ottimi primi e secondi piatti. Attenzione a non confondere le Morchella con Gyromitra esculenta o G. gigas (funghi di montagna) che hanno causato gravi avvelenamenti. Oggi vi presento una delle specie solitamente più comune, la Morchella semilibera (un tempo conosciuta come Mitrophora semilibera), che cresce in gruppi di più individui nei luoghi umidi e sabbiosi, specialmente presso pioppi, olmi e frassini, ma anche presso altre latifoglie.

Morchella semilibera De Cand. : Fr. Nome italiano: Spugnola minore

Nome dialettale: Spongiöle negre – Sponziöle – Sponziöl – Mèngoi

Spore ellissoidali

Scheda descrittiva - Mitra (Cappello): 30-50 mm di diametro, conica-appuntita, con alveoli irregolari formati da costolature longitudinali e trasversali non molto in rilievo.

Imenoforo: localizzato negli alveoli dove si formano le spore, è liscio, bruno-marrone grigiastro, nerastro ai bordi delle costolature (l’inserzione sul gambo avviene a circa la metà della sua altezza come ben si vede nella foto sul fungo sezionato; tale carattere la rende di facile distinzione dalle altre Morchella o dai funghi del genere Verpa). Gambo: 40-100 x 10-20 mm, slanciato, cilindraceo, cavo, ruvido, biancastro, a volte leggermente ingrossato alla base, con alcune lievi costolature longitudinali presenti specialmente nei soggetti giovani.

Carne: elastica, fragile, ceracea, biancastra-crema, con odore spermatico e sapore dolce.

Nello stesso habitat di ricerca delle Morchella ci si può imbattere in numerosi funghi spesso crescenti in più esemplari fascicolati ai piedi di alberi morti, tronchi e ceppaie marcescenti di latifoglie, soprattutto salici e pioppi, nei luoghi molto umidi e acquitrinosi; sono funghi facilmente individuabili già a distanza per il colore crema-biancastro tigrato che contrasta con i colori variegati del sottobosco; quasi sicuramente si tratta di Panus tigrinus, fungo ritenuto di commestibilità mediocre (se utilizzati scegliere solo esemplari giovani e freschi e aggiungere in cottura qualche fetta di porcino essiccato per arricchirne il sapore, scartare invece quelli fibrosi perché scadenti e probabilmente indigesti (per questo da alcuni autori è ritenuto non commestibile). È molto bello e appariscente e ti fa capire che i nostri “amati miceti” si stanno risvegliando dal sonno invernale e presto…...

Panus tigrinus (Bull. : Fr.) Singer

Spore ellissoidali

Scheda descrittiva - Cappello: 30-70 (100) mm di diametro, poco carnoso, inizialmente emisferico-convesso, poi più o meno appianato e ombelicato e infine imbutiforme; cuticola crema-biancastra nei giovani poi nocciola chiaro, ornata da squamule bruno-nerastre, minute, più fitte verso il centro, più rade verso il margine che si presenta a lungo incurvato poi tendente a distendersi e spesso lacerato con la maturità. Lamelle: fitte, sottili, decorrenti sul gambo, intercalate da numerose lamellule, prima biancastre poi crema-ocracee a maturità e con tagliente finemente seghettato.

Gambo: 30-60 x 3-6 mm, sovente eccentrico, cilindraceo, spesso incurvato e anche flessuoso, crema-biancastro verso l’apice dove a volte è presente un velo cortiniforme biancastro, presto evanescente e con squamule brune-grigie nerastre verso la base. Carne: biancastra, poco consistente, sottile e tenace nel cappello, fibrosa nel gambo poi coriacea in modo uniforme con la maturità, odore leggero, vagamente di latte bollito e sapore dolciastro.

Concludo con l’invito ad aderire al Circolo Micologico G. Carini di Brescia o al Circolo Micologico di Lovere - Sezione del Circolo Micologico G. Carini di Brescia insieme proseguiremo questo cammino di conoscenze e sarebbe auspicabile la nascita di un Gruppo Micologico Camuno-

I termini descrittivi dei funghi presentati, seppur accurati e dettagliati, sono probabilmente poco comprensibili (e forse anche noiosi) se non da chi ha almeno qualche conoscenza della micologia. Per questo ho pensato di inserire questo Glossario essenziale perché possiate meglio capire il significato dei termini utilizzati.

GLOSSARIO MICOLOGICO ESSENZIALE

? ACRE. (Sapore) piccante o mediamente pepato (da non confondere con amaro).

? ACULEO. Sporgenze mediamente corte e sottili di forma appuntita presenti sulla superficie del cappello, imenoforo

? ACUTO. (Cappello) di forma appuntita, aguzzo; (Orlo) sottile, tagliente.

? ADNATO. (Lamella) inserita al gambo per la maggior parte della sua larghezza.

? ALVEOLATO. Formato da alveoli, come la mitra delle Morchella.

? ANASTOMIZZATA. (Lamella, costolatura ecc.) parzialmente unita con altro elemento simile per anastomosi.

? ANASTOMOSI. (Lamelle, costolature ecc.) Disposizione mediante la quale certi elementi allungati risultano parzialmente e per brevi tratti riuniti da ingrossamenti laterali.

? ANELLO. Residuo del velo universale o parziale che rimane sul gambo in forma anulare.

? ANNESSO. (Lamella) riferito al modo di inserzione della lamella sul gambo.

? ANNULATO. Con presenza di anello.

? ANNULIFORME. Residuo del velo che rimane sul gambo sotto forma di anello.

? APPENDICOLATO. (Orlo del cappello) Prolungamenti o brandelli residui del velo.

? APPLANATO. Di forma piatta, orizzontale di carpoforo pileato (provvisto di cappello).

? AREOLA. (Cappello) caratteristiche zone pelviche formate da evidenti piccole fratture sub-circolari.

? AREOLATO. Con superficie provvista di areole.

? ARMILLA. Anello formato, nella parte superiore del gambo di un fungo, dal lembo superiore del velo che più in basso circonda il gambo stesso come una calza.

? ARROSSANTE. Che per effetto di taglio, sfregamento, ossidazione all’aria ecc. assume tonalità rossastre.

? ASCENDENTE. (Lamella o orlo del cappello) Rivolta verso l’alto; (Anello) che si sviluppa dal basso verso l’alto e perciò staccabile in senso inverso (detto anche infero).

? ASCIUTTO. (Superficie) Priva di umidità.

? ASPORTABILE. Detersibile, separabile.

? ASTRINGENTE. (Sapore) acerbo, un poco asprigno come di frutta immatura.

? ATTENUATO. (Gambo, lamella ecc.) Che si riduce di larghezza a una sua estremità.

? BAIO. (Colore) Rosso-brunastro marrone, tendente al fulvastro.

? BIANCASTRO. (Colore) Non propriamente bianco ma con tonalità suffuse di giallo-grigiastro.

? BINOMIO. L’insieme di due parole latine (o latinizzate) costituenti il nome scientifico di un essere vivente. Il nome del genere (iniziale maiuscola) seguito dal nome della specie (iniziale minuscola).

? BIOTOPO. Circondario, globalmente inteso, ove vivono dei vegetali o dei animali. Luogo che presenta un certo numero di particolarità ecologiche.

? BISTRO. Colore tendente al bruno scuro.

? BULBO. Rigonfiamento dell’estremità inferiore del gambo.

? BULBOSO. Con presenza di bulbo.

? CADUCO. (Anello, squama ecc.) che presto si stacca e sparisce, fugace, evanescente.

? CALZA. Residuo del velo universale che avvolge la parte inferiore del gambo.

? CAMPANULATO. (Cappello) A forma di fiore di campanula, cioè altamente convesso.

? CAPPELLO. E’l’elemento superiore di molte specie di funghi che, come nei Basidiomiceti, contiene la parte fertile detta imenoforo,

? CARNE. (o Trama) Tessuto di cui è formata la maggior parte del carpoforo fungino.

? CARNICINO. Del colore della carne.

? CARNOSO. (Carpoforo) Consistente.

? CARPOFORO. Corpo fruttifero, generalmente esposto all’aria e che porta gli organi della riproduzione. Nei funghi superiori è la parte volgarmente chiamata “fungo”.

? CASSANTE.